文章来源:FPGA技术联盟

1、IP核定制与官方例程的生成

首先新建一个工程,这个工程什么除了生成Aurora 8B/10B IP核以外什么也不做。IP核的定制过程如下。

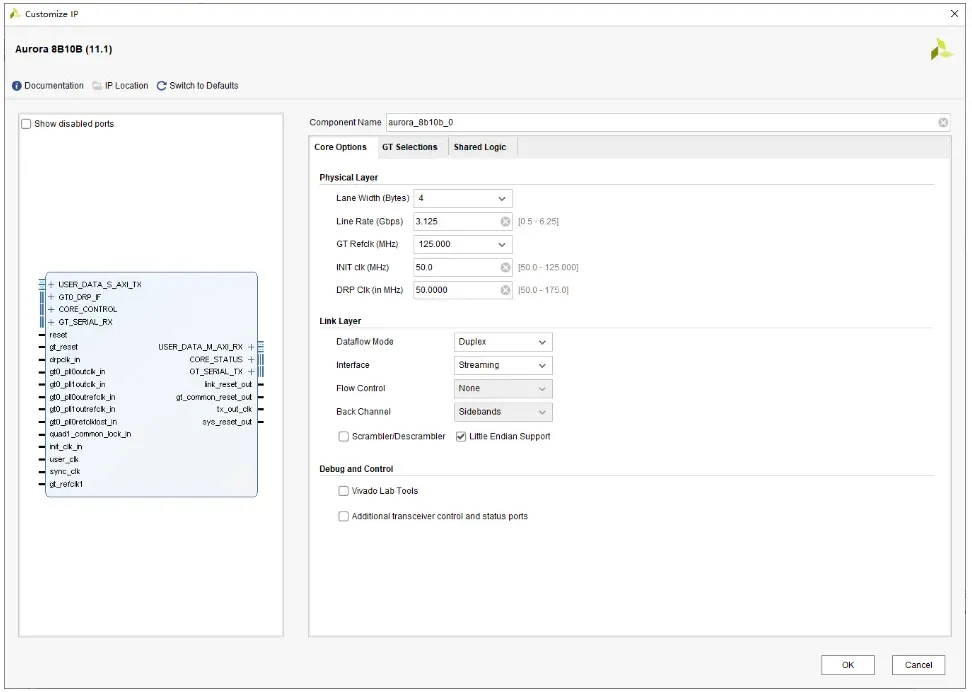

1.1、第一页配置:物理层以及链路层信息选择

物理层Physical Layer:

Lane Width:链路位宽,可选项2或者4,单位Bytes(这里我们为了将用户时钟降下来方便后续做时钟约束,选择4bytes)

Line Rate:线速率,范围0.5~6.25Gbps,这个根据项目需求来就行,选择3.125Gbps

GT Refclk:串行收发器GT的参考时钟,根据板卡实际情况来,我们这里选择125M

INIT clk:初始化时钟,在GT复位时,user_clk是停止工作的,推荐INIT CLK时钟频率低于GT参考时钟,直接选择默认50M

DRP clk:动态重配置时钟,该功能用的不多,直接按默认50M来就是的

链路层Link Layer:

Dataflow Mode:数据流模式,可选全双工/ 只接收/ 只发送,我们这里选择全双工模式

Interface:Framing/streaming可选。本文为streaming接口

Flow Control:流控,streaming接口模式下不可选

Back Channel:只有在单工模式才能选择(sidebands/timer 可选)

Scrambler/Descrambler :绕码/解绕,这里不选择

Little Endian Support :勾选小端模式,小段模式对应[31:0]这种书写习惯,大端模式对应的是[0:31]这种书写习惯

调试和控制----Debug And Control:

提供了诸如ILA和VIO等调试IO核和其他一些状态指示位来对IP的运行状态进行监控,我们为了测试方便,这类调试接口暂时都不选取。

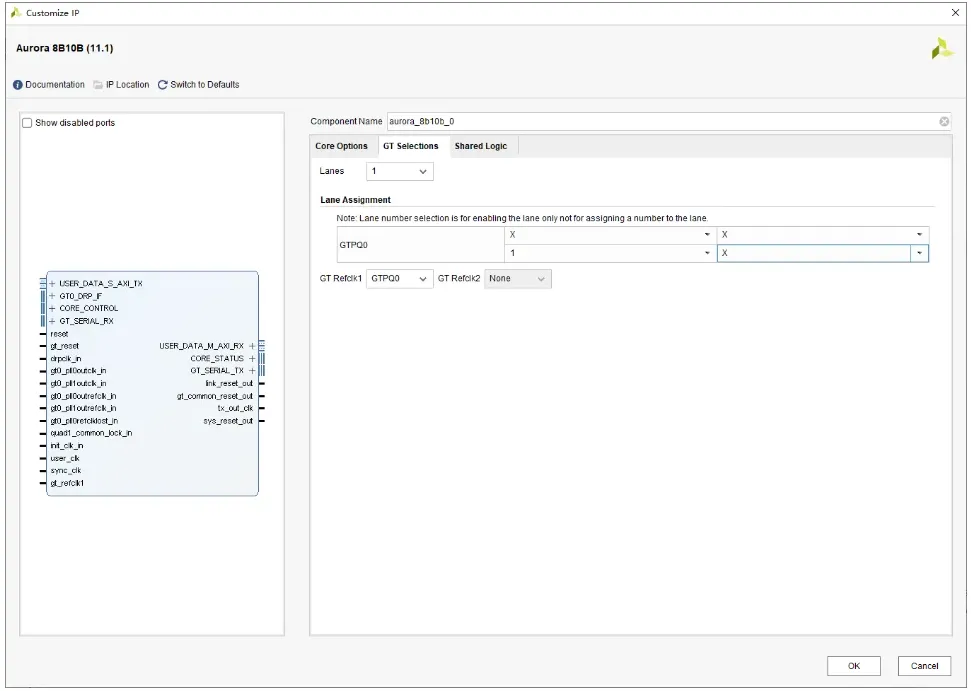

1.2、第二页配置:对应GT收发器的物理位置选择

这里根据自己的FPGA芯片上的GT实际情况选择就行,我们仅为仿真测试就随便选取一条通道:

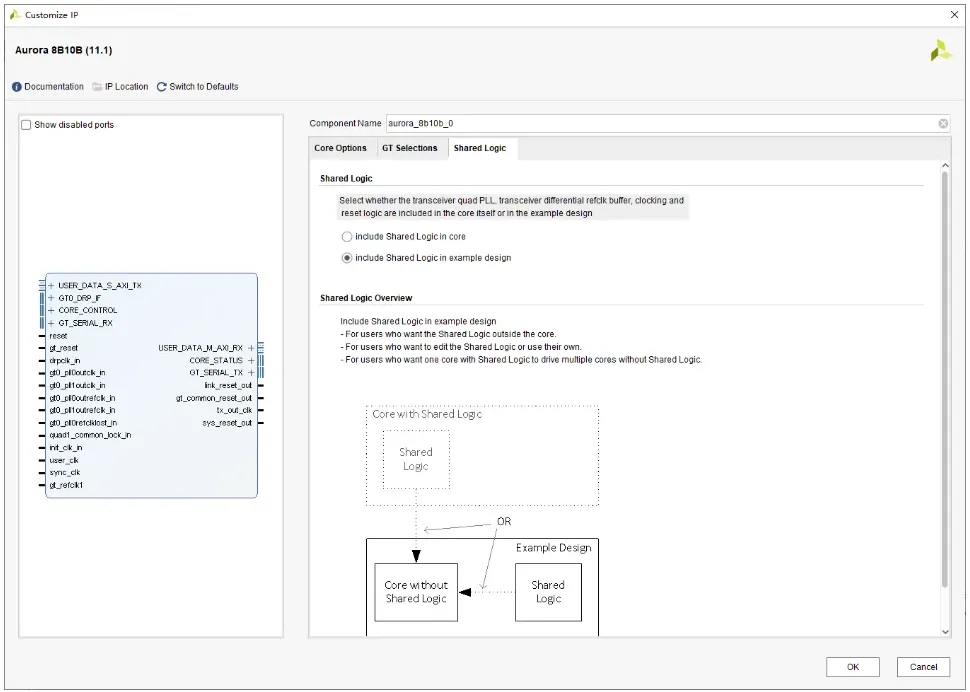

1.3、第三页配置:共享逻辑的位置

例如时钟以及复位等逻辑,是在核内还是在例子工程内(大多数IP核Xilinx都会提供例程供参考)。推荐将共享逻辑设置在官方例程内,这样我们后续对IP核的使用就可以直接在官方例程的基础上进行一点小修改就行了。

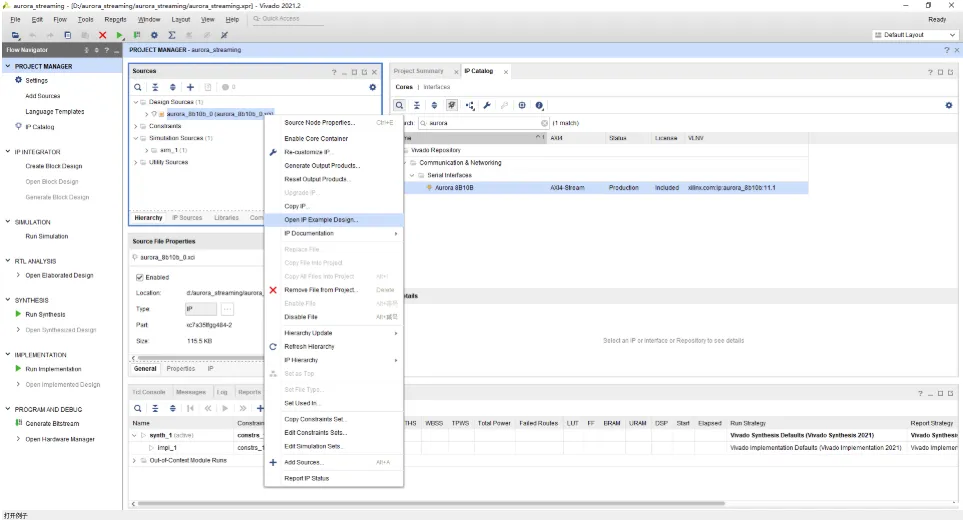

1.4、官方例程Example Design的生成

将IP核定制好并综合后,就可以生成官方例程Example Design了:

2、官方例程解析

对官方例程的解析主要参考生成源码以及《PG046:Aurora 8B/10B v11.1 LogiCORE IP Product Guide》。通过上述资料,我们可以掌握IP核的使用方法和了解例程的大致组成。

2.1、官方例程的组成

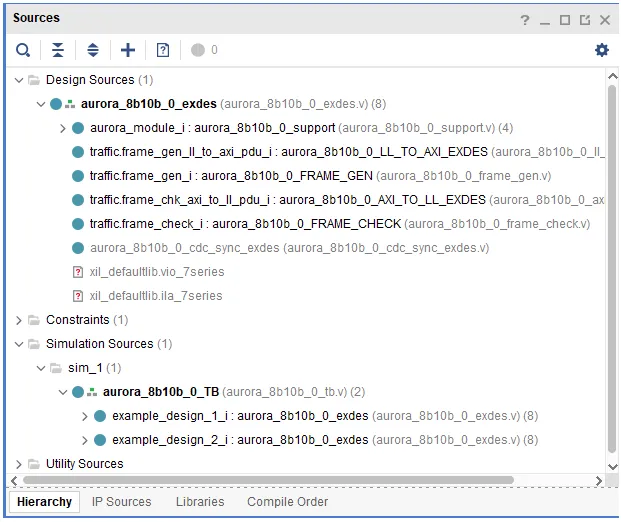

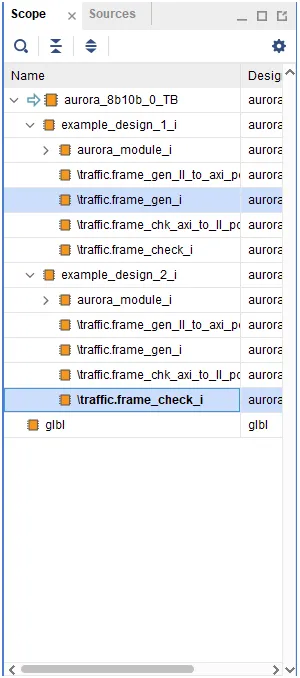

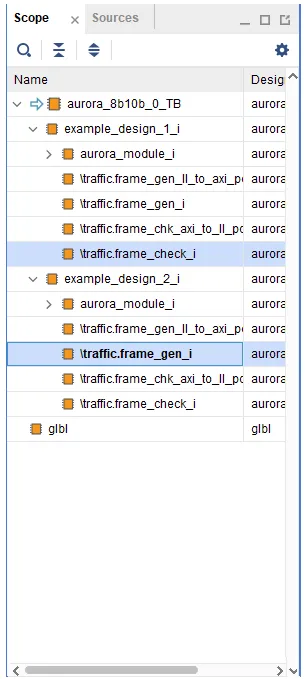

我们首先看下生成例程资源的逻辑层级排列:

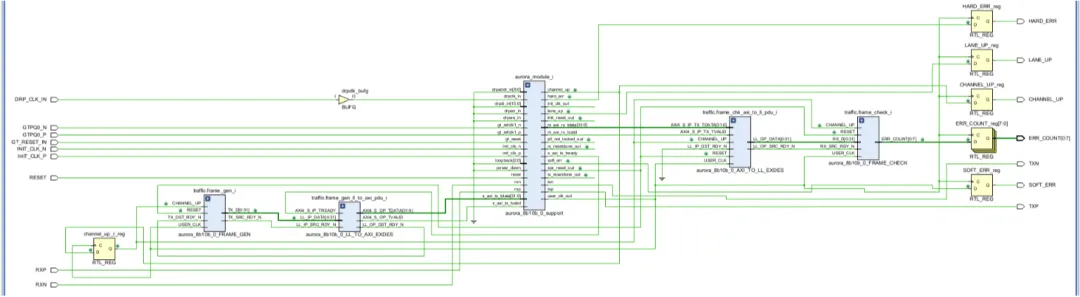

设计资源的层次这样看不是很明显,我们调出框图再来看看:

这样基本能看明白大概了:

support模块:核心,包含了对IP、GT等的例化处理等一系列操作;后续在我们的应用中此部分不需要修改

frame_gen:数据生成模块,采用LFSR的方式生成伪随机序列;后续在我们的应用中此部分可替换成我们的数据输入模块(建议加入FIFO,这样代码的复用性更佳)

frame_check:数据检验模块,对接受的数据进行检验以验证传输的正确性;后续在我们的应用中此部分可替换成我们的数据检查模块或者删除

LL_AXI:LL总线转AXI总线(据说该例程原本的接口是LL接口,后面Xilinx为了推广AXI总线,所以本例程直接在原来代码的基础上增加了总线转换模块)

AXI_LL:AXI总线转LL总线,原因同上

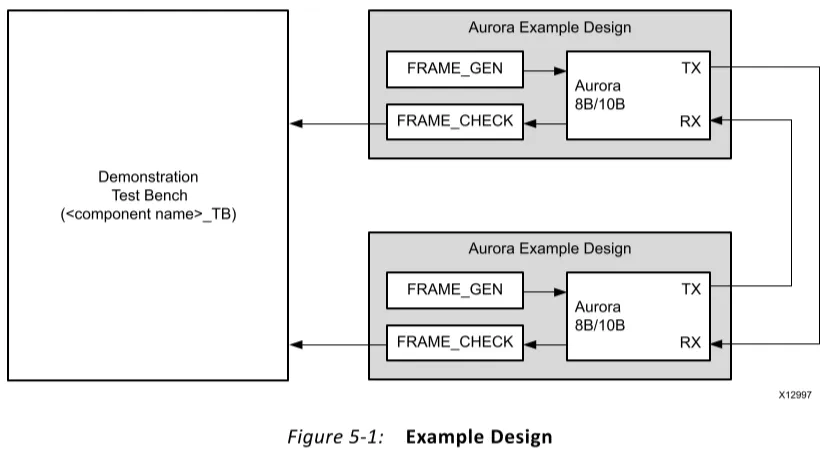

仿真部分的内容根据层级就很容易理解--调用了两次例程。根据Xilinx一贯的尿性,很容易猜出来这又是要进行环回测试。实际上从手册中也可以窥见一二:

Testbench例化了两个例程

例程1生成数据后经Aurora发给了例程2的检测模块,并将结果反馈给Testbench

例程2生成数据后经Aurora发给了例程1的检测模块,并将结果反馈给Testbench

2.2、Support模块(IP核例化核心模块)

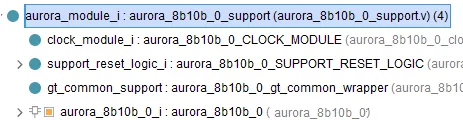

废话不多说,先来看下Support模块的组成:

从组成就不难看出,Support模块最主要的功能是例化aurora IP核并将时钟、复位等信号统统一起打包。所以我们不需要对Support模块的内部构造进行详细了解,直接看看其对外接口就差不多可以拿来用了。Support模块下的子模块:

clock_module:时钟处理生成模块

support_reset_logic_i:复位逻辑生成模块

gt_common_support:与GT收发器相关的时钟生成其其他

Aurora IP核模块

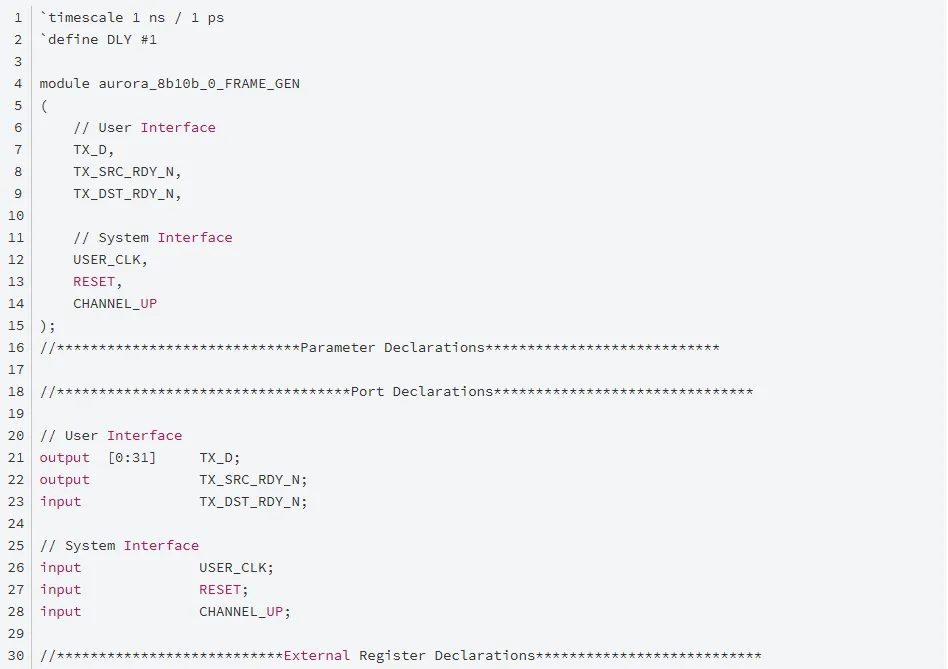

2.3、数据生成模块(发送)

完整代码如下:

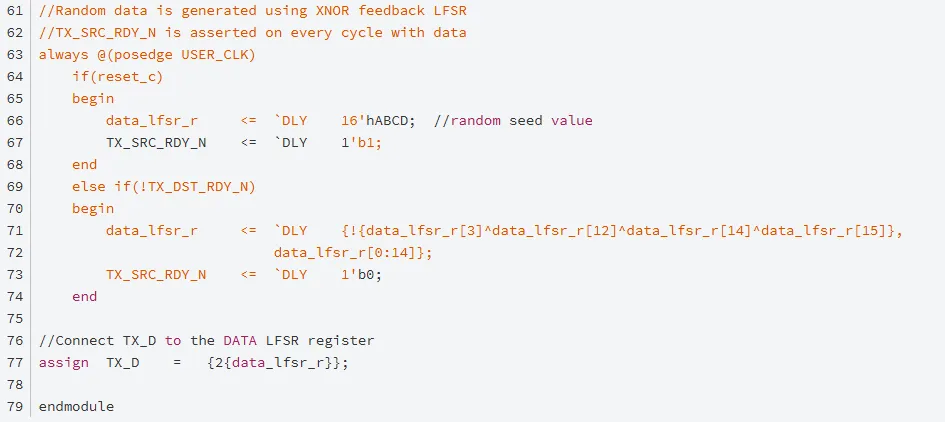

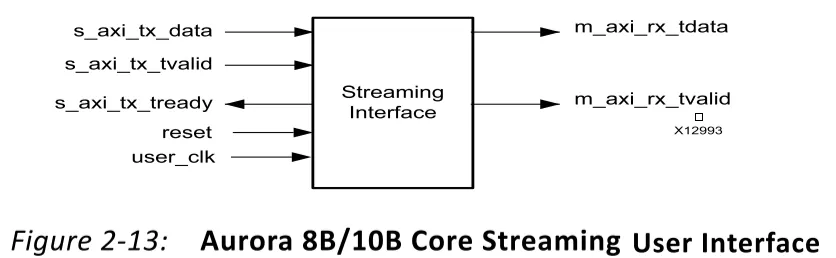

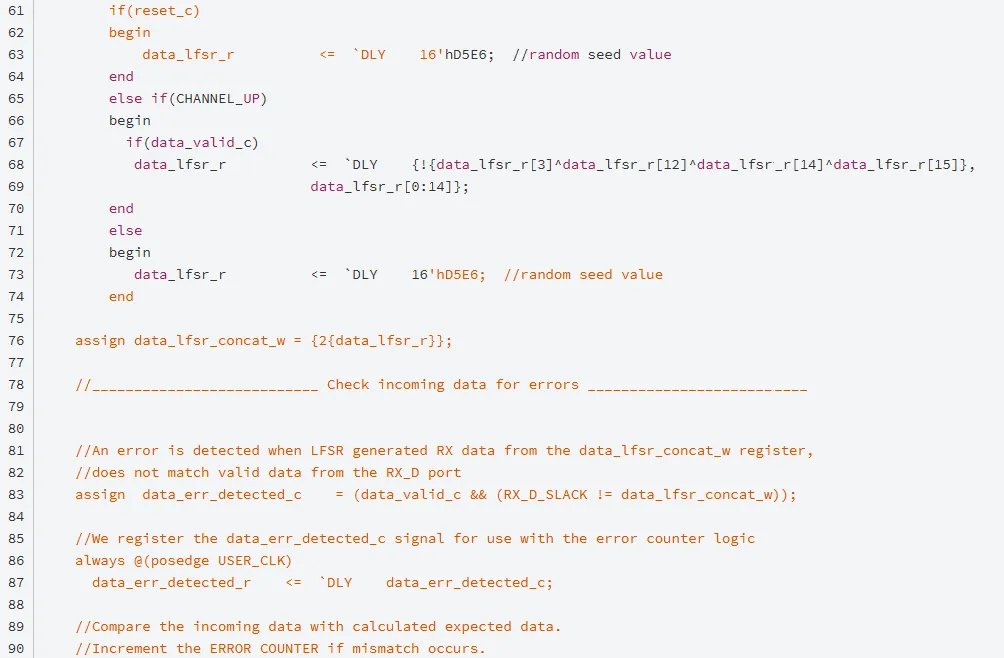

2.3.1、端口

TX_DST_RDY_N:等同于s_axi_tx_tready,置位时表示此时IP核准备好发送数据了

TX_SRC_RDY_N:等同于s_axi_tx_tvalid,置位时表示此时用户准备通过IP核发送数据了

TX_D:等同于s_axi_tx_data,欲发送的数据

USER_CLK:用户时钟,用户对IP核的操作都需要在这个时钟下

RESET:复位信号,由support模块生成,可能是GT的硬复位,也可能是传输错误导致的软复位

CHANNEL_UP:置位表示此时对应的channel初始化完成,处于正常工作的状态

再来看看图对比理解:

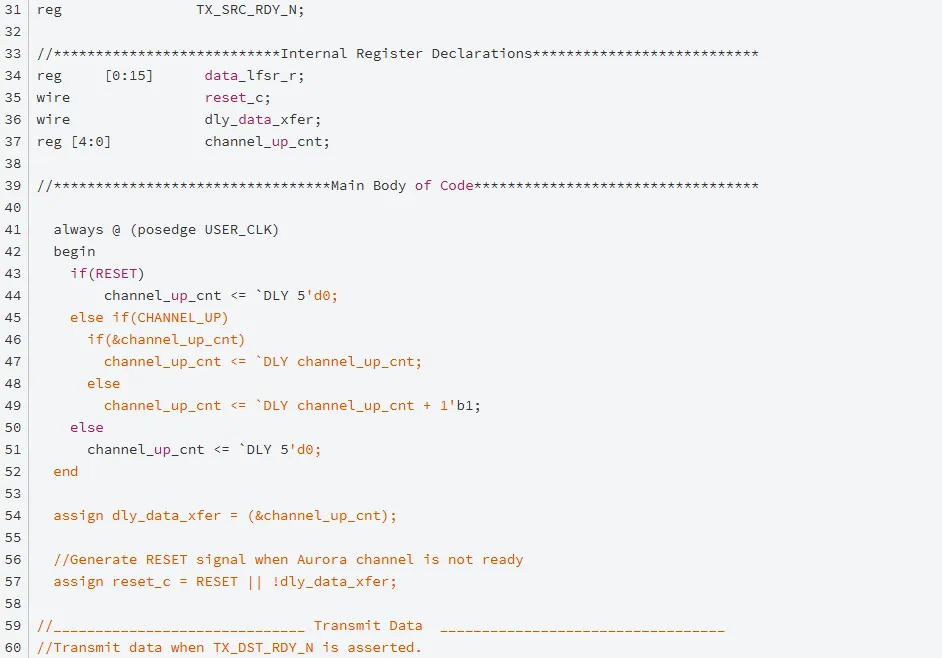

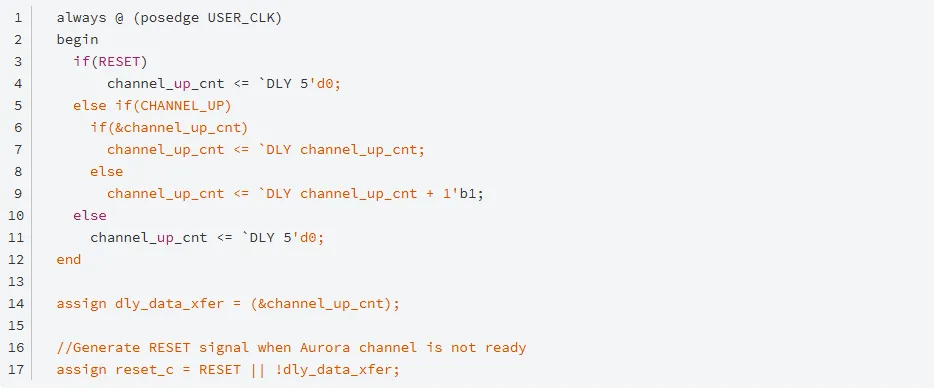

2.3.2、等待初始化

如果CHANNEL_UP还没有起来,那么channel_up_cnt将为全0,而dly_data_xfer为0,所以语句assign reset_c = RESET || !dly_data_xfer恒成立,reset_c恒为1,所以一直处于复位状态。

当CHANNEL_UP起来后,channel_up_cnt需要一定的时间才能计数到5‘b11111,然后dly_data_xfer为1,所以此时assign reset_c = RESET || !dly_data_xfer等价于assign reset_c = RESET,即RESET控制reset_c信号。而RESET一般在CHANNEL_UP起来前就处于无效复位状态了,所以此时通道进入正常工作模式。

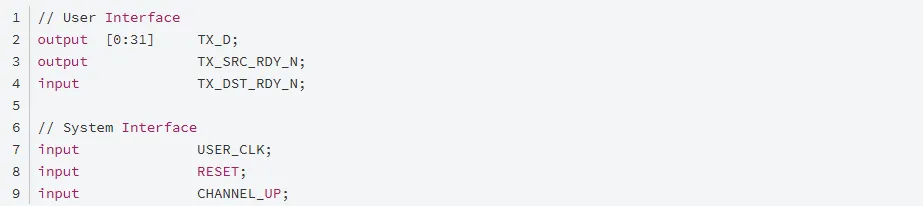

2.3.3、LFSR的使用

这里就是用来生成伪随机数据序列,此时载入的种子为16'hABCD。

2.4、数据检查模块(接收与检查)

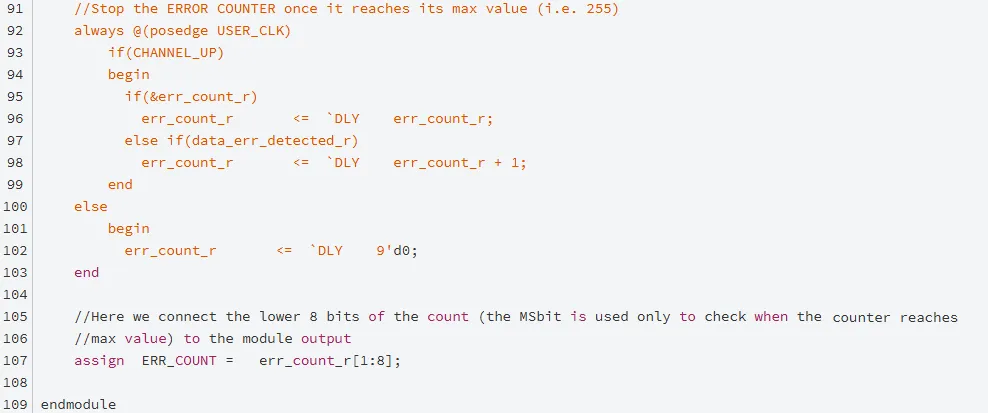

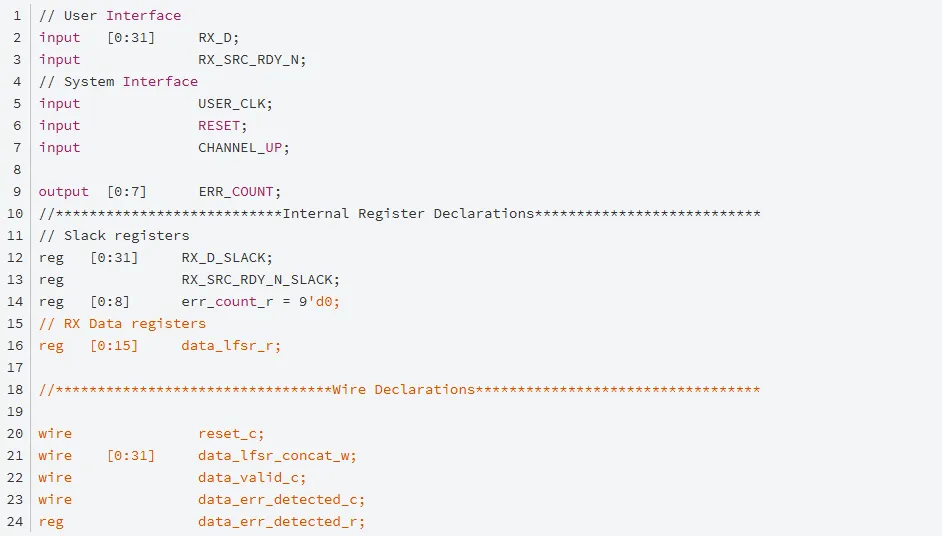

既然数据有发那就有收,同时既然是例程,那么我收了你的货也得验验货不是(检查收发过程的正确性)?check模块的完整代码如下:

代码继续拆分,走着!

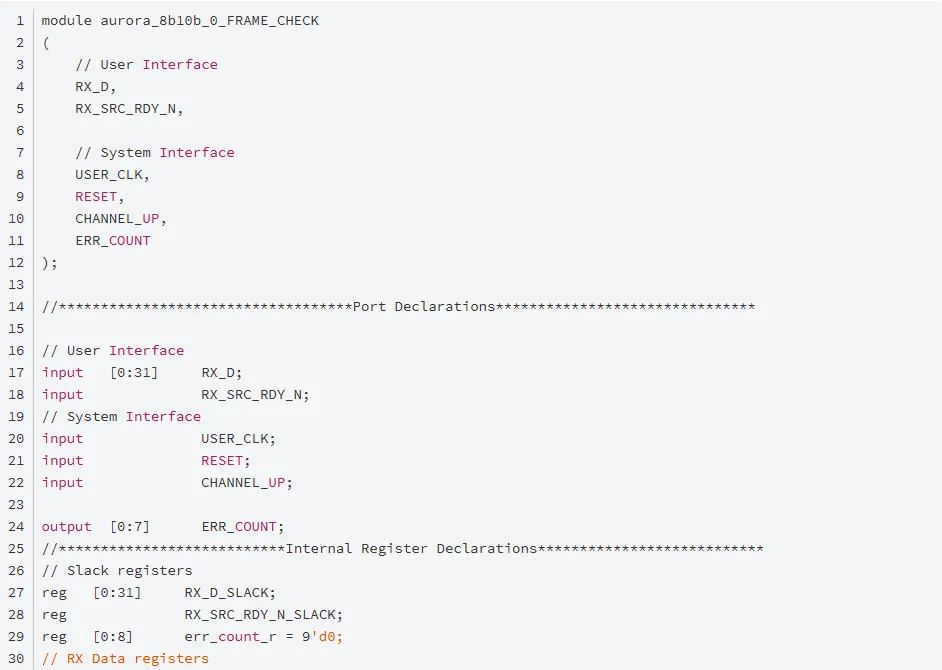

2.4.1、端口与中间变量

RX_SRC_RDY_N:等同于m_axi_rx_tvalid,置位时表示总线上的数据为有效信号

RX_D:等同于m_axi_rx_tdata,从总线上接收的数据

USER_CLK:用户时钟,用户对IP核的操作都需要在这个时钟下

RESET:复位信号,由support模块生成,可能是GT的硬复位,也可能是传输错误导致的软复位

CHANNEL_UP:置位表示此时对应的channel初始化完成,处于正常工作的状态

ERR_COUNT:对接收过程中的错误进行计数

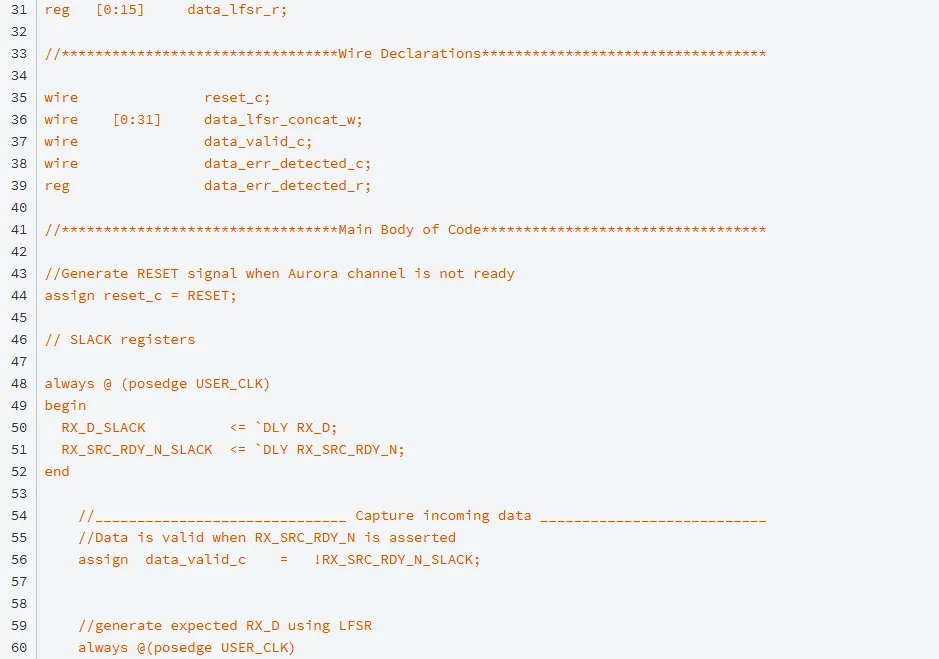

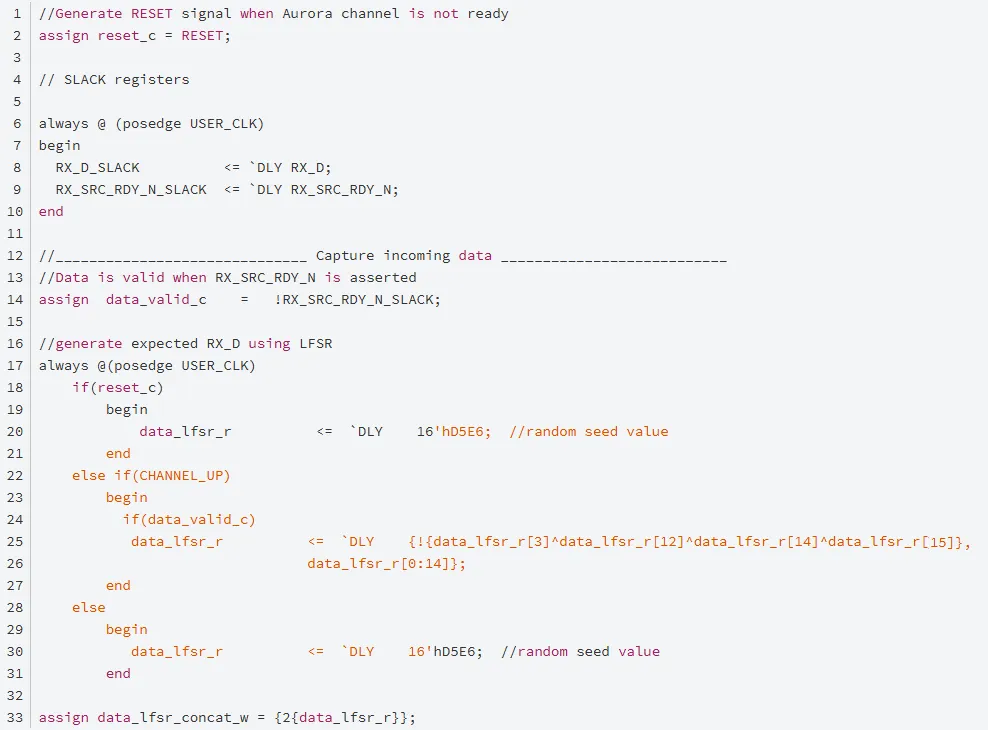

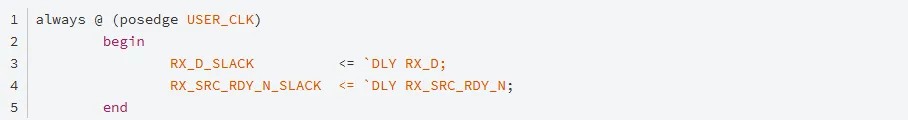

2.4.2、端口寄存与LFSR数据生成

assign reset_c = RESET。复位信号直接链接到RESET这没什么好说的。

这里将输入的数据及有效信号均寄存了一拍以便改善时许,实际上Xilinx大多数的例程中都是这样处理。

这一段是在通道正常起来后生成与发送模块对应的LFSR数据,以便后续比对来验证通讯过程是否正确。

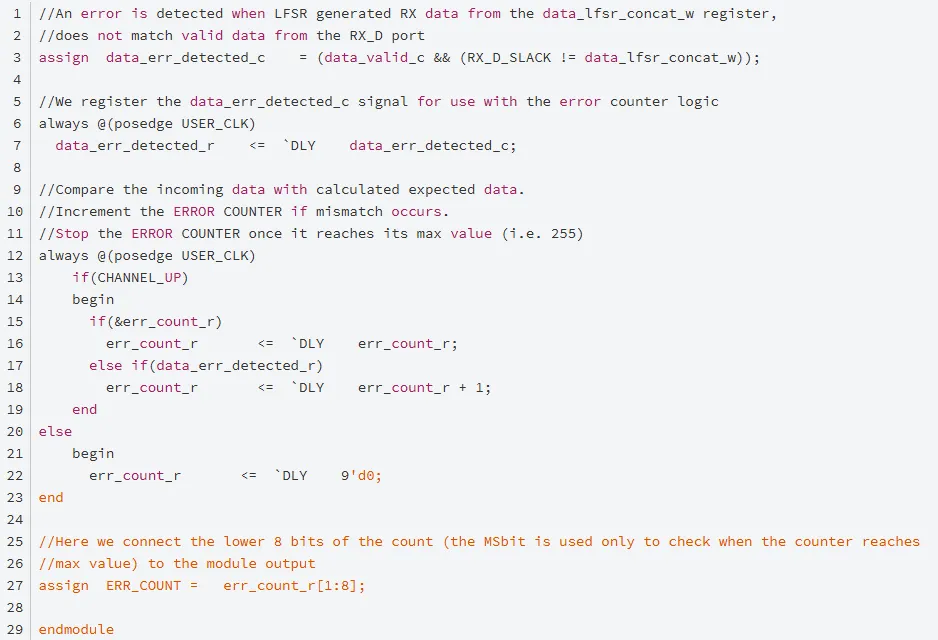

2.4.3、数据正确性验证

当接受到的收据与自身通过LFSR生成的数据不一致时,则拉高错误指示信号表示此时发生了传输错误,为了消除毛刺,还将此信号寄存了一拍。若错误指示信号为高,则将错误指示计数器+1。

3、仿真结果

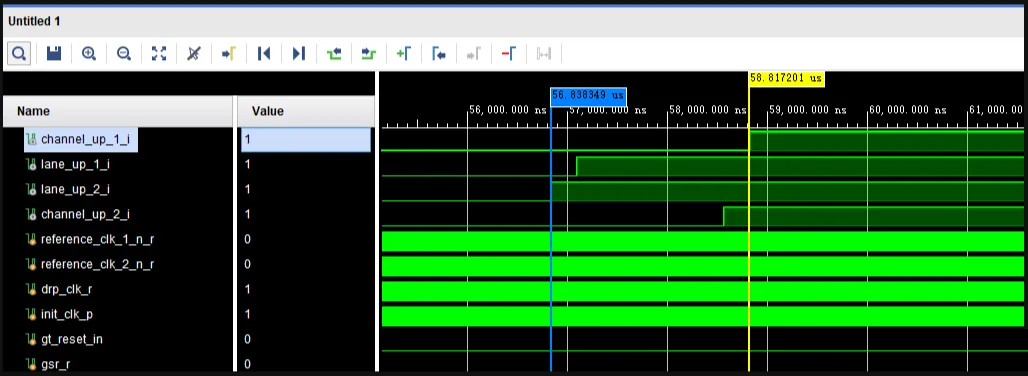

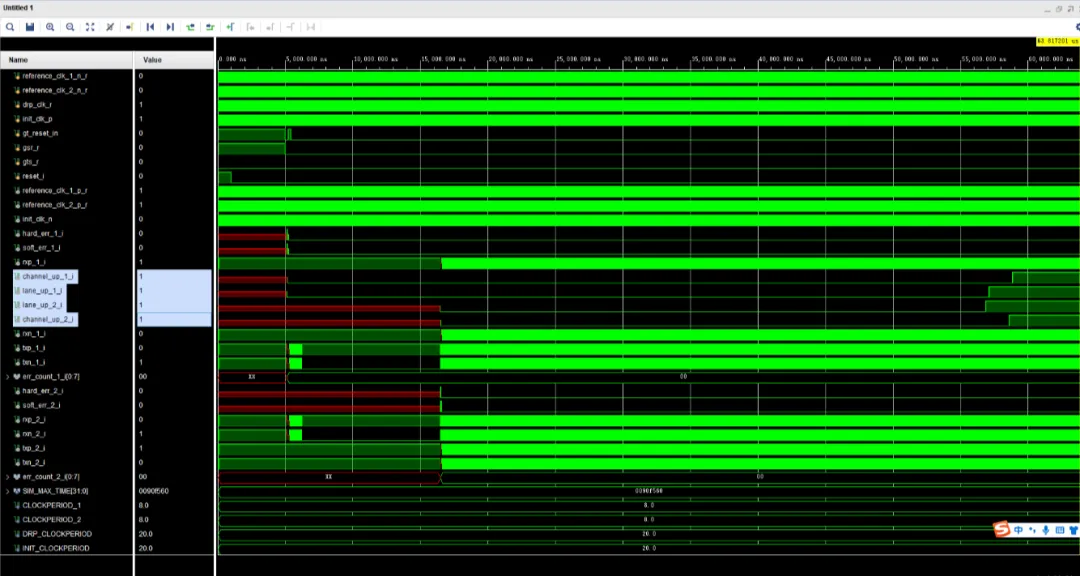

直接进行功能仿真直到自动停止,先看下整体框图:

可以看到在50多us的时候,例化的两个模块的通道都已经建立了正常的连接(红框),然后一段时间后仿真结束。至于其他的话,各种时钟信号也都起来了,复位也都是正常的,所以仿真应该没啥问题。

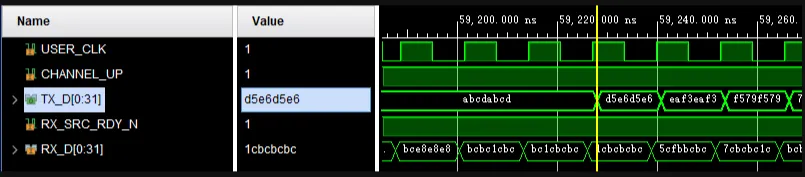

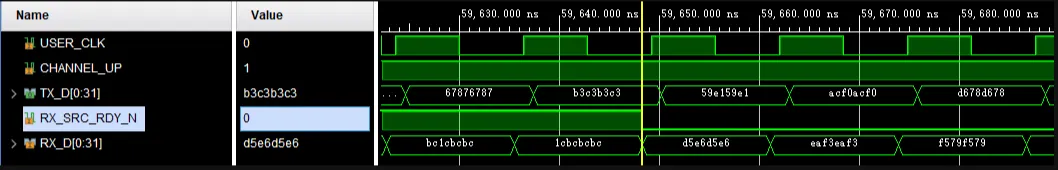

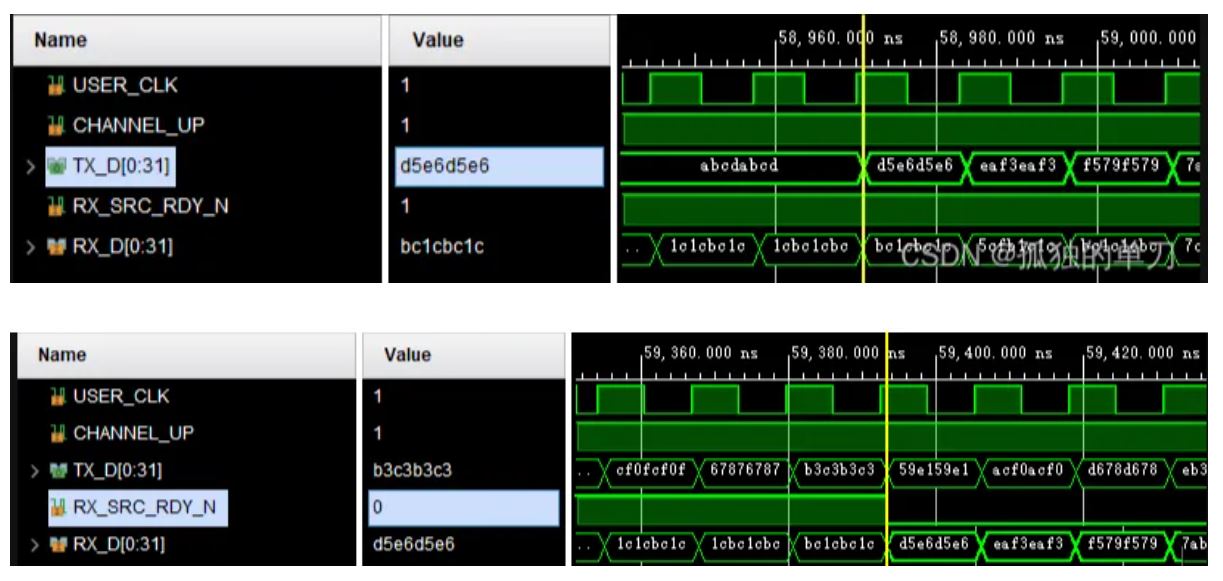

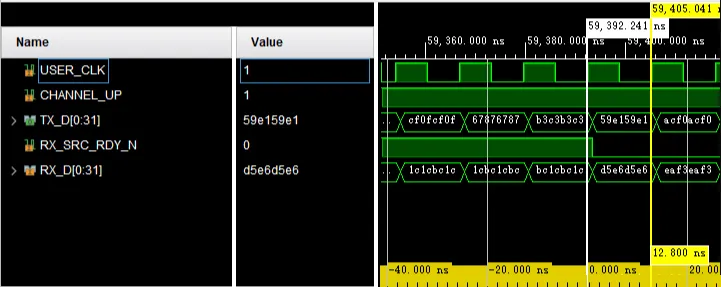

接下来我们看下第一个回环:第一个模块发送+第二个模块检查,只看下面两个模块(一发一收)的波形:

信号太多,我们删去一些,只保留关键的时钟和发送的数据和检查的数据。

发送端发送的数据,限于篇幅,只截取了前三个:d5e6d5e6----eaf3eaf3----f579f579。

接收端接收到的数据,限于篇幅,只截取了前三个:d5e6d5e6----eaf3eaf3----f579f579。

可以见到接收的数据与发送的数据一致,证明数据通道的第一个环回成功。第二个环回通道的配置--第二个模块发送+第一个模块检查,只看下面两个模块(一发一收)的波形:

参考上面,直接看下发送端与接受端的数据:

可以看到,情况与上述一致,那就证明第二个环回也成功了。

4、其他

4.1、仿真速度

vivado自带的simulator做仿真是真的挺慢的。而且Aurora这个IP核的仿真速度貌似还和选择的器件有关。一开始我直接按手里开发板的FPGA型号(A7)来生成官方例程,结果channel_up这个信号是一直拉不高,我等啊等,等啊等,差点给我人等崩溃了。

最后发现仿真时间居然要1ms,如下:

为了验证是否是器件仿真模型带来的影响,又分别选择一款K7器件和V7器件对IP核重新生成并仿真,其channel_up起来的时间分别如下。

K7(50多us):

V7(也是50多us):

所以,如果您仿真时间过长,建议先换个器件试试(有可能仿真模型差距真就这么大)。

4.2、线速率与用户时钟的关系

用户时钟是IP核反馈给我们的时钟,我们对数据的操作都应该在此时钟域下。用户时钟*数据位宽/0.8 = 线速率。除以0.8是因为8B/10B的编码方式下存在20%的编码开销,而lane的数量则与线速率无关,因为实际上一条lane就是一条线,也就是说线速率其实就是lane速率。

将我们在上面测试的数据代入,线速率3.125Gbps,数据位宽32位,算得用户数据应该为:3.125Gbps * 0.8 / 32 = 78.125MHz,也就是时钟周期应该是1/78.125 = 12.8ns。我们在仿真界面测一下,用户时钟的周期,结果如下:12.8ns,正与理论一致。

可以看到Aurora 8B/10B IP核 还是比较容易上手。在官方例程的基础上,把发送和接受模块稍微修改一下,差不多就可以直接拿过来进行简单的使用了。